關鍵字

:

簡述影響綠能市場價值的因素

和其不是限制綠能發展的理由

文/Tony Yen (媽盟特約撰述)

過去經驗裡,再生能源發電量增加,會產生競價順位效應(merit order effect),造成批售電力市場價格的下降。於是一種理論便認為,隨著更多綠能併網,他們的市場價值(即發電得到的盈餘)會持續下降、低於其發電成本,這使得進一步發展綠能變得不再可行。

這個說法往往還會集合各種錯誤歸因:將市場結果與技術限制混淆、或者將目的(迅速進行能源轉型、避免各種傳統能源的汙染)與手段(市場、支持政策等不同工具)混淆等等。近日卡斯魯爾理工學院的能源系統模擬專家Tom Brown整理了他發表的論文(Decreasing market value of variable renewables is a result of policy, not variability,T. Brown與L. Reichenberg,2020年),針對這些錯誤做出釐清。

Tom Brown的對綠能市場價值的觀念釐清,見推特。

市場價值下低於發電成本和綠能發電特性本質或電網技術限制無關

首先,綠能的市場價值多寡,和電網中技術上能容納多少再生能源沒有直接關聯。只要電網限制尚未達到,綠能就依然可以併網-即使市場價值低於其發電成本。這雖然是很明顯的事情,但過去一直有論者試圖將市場價值降低和再生能源的佔比上限做連結。

比較少人理解的是,就長期市場平衡的觀點來看,綠能發電特性也不會造成市場價值低於發電成本;在理想的市場條件下(下節會定義),即使是高綠能佔比的情境,也不會發生再生能源因為發電太多、造成市場營收不足以支付發電成本的現象。

那麼,甚麼才是影響綠能市場價值的主要因素呢?答案是市場機制的設計。

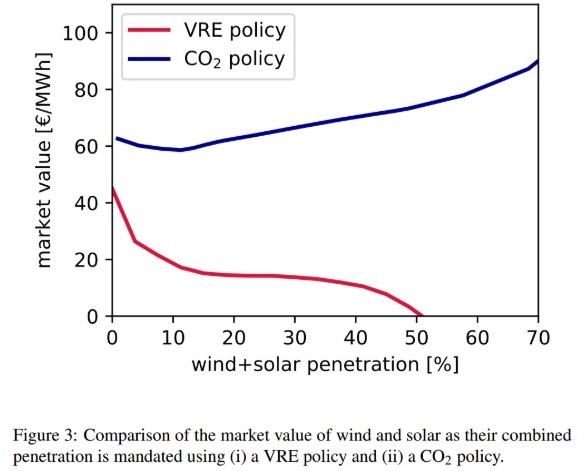

相同綠能佔比下,不同政策情境會使綠能有不同的市場價值,

可以看到越高的綠能占比不代表市場價值一定會下降。

兩種政策情境的說明在下一節。

「完美」的市場機制下,

綠能沒有市場價值低於發電成本的問題

誠如我之前關於工業部門能源轉型的文章所指出,理想的經濟學模型下,均一的碳價格是使各部門低碳化最具經濟效率的手段。事實上,由數學模型來看,當各市場參與者無法單獨影響市場價格、各市場參與者的限制式不受市場價格影響、各市場參與者只從市場上獲利等條件獲得滿足時,各市場參與者的個別最佳化問題集合而成的長期平衡態問題,等價於市場整體的社會福利最大化問題,並且各市場參與者的發電成本等同於市場價值(見Ability and limitations of optimization models for computing the equilibrium in competitive energy markets;K. Poncelet等,2019年)。

躉購費率和躉購溢價不符合前述「各市場參與者只從市場上獲利」條件,相關支持性政策自然不會導出綠能發電成本等同市場價值的結果。至於綠能佔比義務則象徵電力需求者有一額外限制式(綠能平均占比)必須滿足,而這通常代表電力需求者需要額外和綠電廠商簽約,故亦違反前項條件(注)。

(注:有一種情境是電力需求者不額外買綠電,而是調整各時段用電需求使綠能平均占比滿足最低義務,此時綠能的發電成本就會和市場價值一致,但此種情況實際上不會發生,故這裡不做討論。另外因為綠能平均占比受各時段綠能供給影響,各時段綠能供給為市場價格的函數,此情境仍違反了「各市場參與者的限制式不受市場價格影響」的條件,故長期平衡態問題的解亦非市場整體福利最大化問題之解。)

另一方面,碳價格(或其他環境成本定價)僅會提高傳統電廠的內部成本,但這樣並不會影響各市場參與者的其他獲利與限制條件,因此長期平衡態中,各市場參與者的發電成本仍會等同於市場價值。

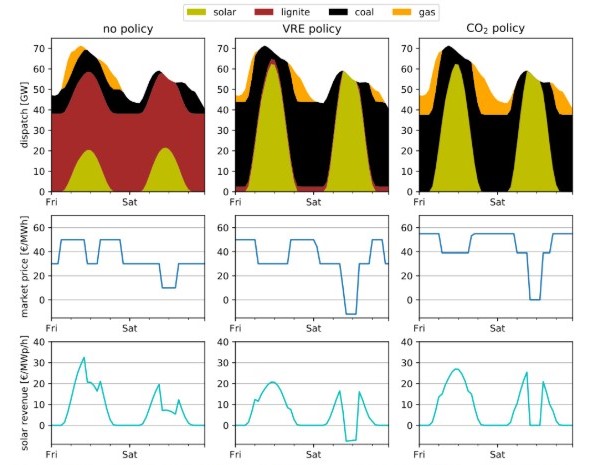

相同綠能佔比下,兩種政策情境造成的市場結果不同。

注意在碳價格政策下,綠能業者在市場上取得的盈餘和無政策情境中相同,

雖然取得盈餘的時段會改變。

「完美」並不存在;

躉購導向的支持性政策兼顧可行性與成本有效性

由前一節得討論可以得知,如果能源轉型的懷疑者是真誠地擔心綠能的發電成本低於市場價值的問題(而非只是找藉口反對轉型本身),真正該倡議的或許是建置完整的碳價格制度。正是缺乏這樣的制度,使當前綠能的低碳價值在市場上無法被良好彰顯。

然而這就是答案了嗎?我們應該放棄各種支持性政策,只支持單一的碳價格?任何務實了解台灣政治氛圍的人都理解,推動碳價格遠比躉購政策困難許多;如果為了推動理論上最理想的碳價政策,而放棄各國已經行之有年、穩健可靠的綠能支持政策,我們大概反而會錯失能源轉型最寶貴的頭幾年時間,浪費在和化石燃料產業鏈談判的時間上。這並不是說碳價格議題就不重要,只是實務理由讓我們不能只專注在其。

另一方面,躉購導向的支持性政策有碳價格沒有的其他優勢,最重要的便是它得以反映迅速發展綠能所帶來的外部效益:綠能發展越快會越便宜、結果就是未來可以用更便宜的價格、更快地發展更多綠能以取代傳統能源。

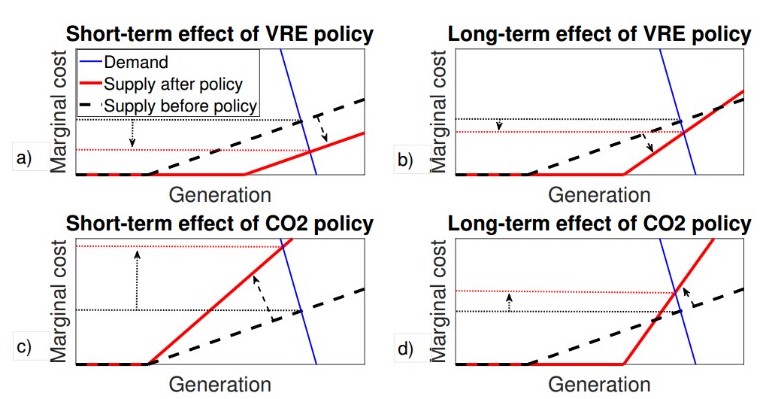

在綠能佔比相同的條件下,再生能源支持政策和碳價格政策

對市場的短期與長期影響;可以看到再生能源支持政策的優勢

在於能迅速發展綠能、碳價格的優勢則是確實反映傳統電廠的內部成本。

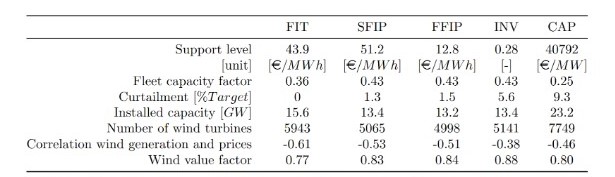

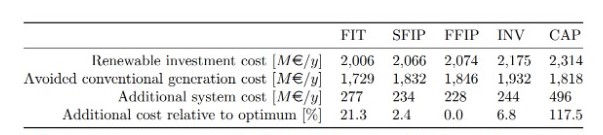

雖然前述的外部效益有其他政策工具可做反映(比如裝置容量導向的支持性政策等),但它們各有其他弊端(裝置容量導向的支持性政策可能變相獎勵容量因素較低的機組,反而不容易促進綠能技術的進步)。研究指出以轉型中期(當前德國)而言,固定式躉購溢價(注)就系統成本、容量因素、綠能削減率、以及市場價值等各個綜合指標來看,是各個支持政策中最為理想的選擇(見Renewable Electricity Support in Perfect Markets: Economic Incentives Under Diverse Subsidy Instruments;Jelle Meus等人,2020年)。亦即,躉購導向的支持性政策具有一定程度的成本有效性。

(注:固定式躉購溢價指綠能業者在批售電力市價之外,可得到另一筆固定報酬。)

前述研究中躉購費率(FiT)、浮動式躉購溢價(SFiP)、固定式躉購溢價(FFiP)、前期裝置成本補貼(INV)、裝置容量補貼(CAP)等不同支持政策的綜合表現。

前述研究中躉購費率(FiT)、浮動式躉購溢價(SFiP)、固定式躉購溢價(FFiP)、前期裝置成本補貼(INV)、裝置容量補貼(CAP)等不同支持政策的系統成本。

結論

就政策制定者或研究者來看,決定市場價值的因素太多,涉及到未來不同政策的交互作用,能源轉型的系統成本可能才是有意義的指標,而這部分(考慮傳統能源的外部成本和綠能的降價趨勢後)明顯是發展綠能為主的系統佔優勢。

更重要地,前面各個論點很多都圍繞在「如何讓市場良好運作」的思惟上。但考量到傳統能源帶來的巨大傷害,我們的核心目標是不是應該著重在「如何迅速發展併整合綠能、以改變當前的能源系統」?這樣來看,真的沒必要一直糾結在這些關於綠能市場價值的憂慮了。